Et alors, monsieur Hemingway, ça va?

Et alors, monsieur Hemingway, ça va mieux?

Paolo Conte

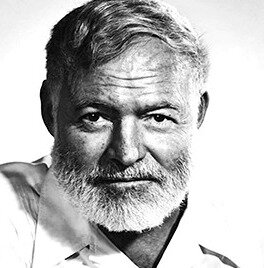

A vent’anni Hemingway era un veterano di guerra, a venticinque uno scrittore famoso, a trenta un classico. Così ha detto di lui l’amico poeta Archibald MacLeish (Conversations with Ernest Hemingway, University Press of Mississippi, Jackson and London, p. 172), e non c’è dubbio che a quasi un secolo di distanza nessuna di queste definizioni sia stata intaccata dal tempo. In particolare la terza, se considerata in relazione al genere – ma nel caso di Hemingway sarebbe più opportuno parlare di arte – del racconto. E questa raccolta, Uomini senza donne, lo dimostra a pieno titolo.

Pubblicata nel 1927, un anno dopo l’uscita di Fiesta, il romanzo che lo aveva reso celebre a livello internazionale, Uomini senza donne contiene, perfettamente realizzate, tutte le intuizioni stilistiche che Hemingway era andato maturando ed elaborando in quegli anni (i primi anni Venti durante i quali aveva cercato di farsi strada a Parigi), grazie anche all’influenza che avevano operato su di lui scrittori e poeti da poco conosciuti, come Ezra Pound, James Joyce e Gertrude Stein (Ernest Hemingway, Lettere, trad. it. di F. Franconeri, Mondadori, Milano, p. 252) e di cui avrebbe parlato con riconoscenza in Festa mobile, il libro uscito postumo sulle sue memorie parigine. In particolare era stata Gertrude Stein ad avere un’importanza decisiva sulla sua evoluzione creativa indirizzandolo verso un tipo di scrittura letteraria totalmente privo di vezzi retorici, a cui comunque egli era già predisposto di suo, grazie all’attività giornalistica che aveva svolto fino a quel momento. In sintesi, infatti, i dettami a cui Hemingway si sarebbe attenuto, almeno in questa sua prima fase di produzione narrativa legata agli anni Venti, sono riducibili a quattro punti fondamentali: l’uso di parole brevi, un periodare composto prevalentemente da proposizioni dichiarative, l’utilizzo della ripetizione come elemento di coesione (in barba alle norme della retorica più convenzionale e con conseguente abolizione di sinonimi o di fasulle parole sostitutive) e, infine, la quasi totale assenza di subordinate grazie a cui il suo fraseggio paratattico, pur non costituendosi in alcun modo nelle sue intenzioni come riproduzione mimetica del parlato, ne ricrea quanto meno gli effetti a partire proprio dall’abolizione della struttura gerarchica della frase.

A queste peculiarità di tipo linguistico Hemingway ne avrebbe aggiunte altre più strettamente inerenti alla tecnica narrativa che avrebbero contribuito ancor di più a rendere originale e nuovo il suo stile. Innanzitutto, una particolare abilità nella creazione di un dialogato conciso ed essenziale, privo sia degli elementi lessicali appartenenti ai registri alti sia delle forme gergali che Hemingway riteneva facessero invecchiare velocemente il testo. Importante, a questo riguardo, cioè per la formazione del suo gusto e della sua sensibilità per il dialogo, era stata senz’altro la sua avversione per il teatro e per il modo artefatto con cui venivano costruite le battute, tradizionalmente basate su una compiutezza formale che suonava innaturale e artificiosa ai suoi orecchi (Cfr. Bruccoli, op. cit., p. 49).

In secondo luogo, un modo assolutamente nuovo di presentare i personaggi, basato, sì, su un minimo di descrizione introduttiva, esteriore o caratteriale, ma il più delle volte sulla più rapida ed efficace tecnica di ritrarli e caratterizzarli attraverso ciò che essi dicono o ciò che essi fanno, dunque lasciando che si rivelino da sé attraverso parole o azioni, con grande risparmio di parole dal momento che, per uno scrittore come lui, una sola battuta poteva essere sufficiente a definire un personaggio. Quanto a questa parola, personaggio, Hemingway la riteneva inadatta alla concezione che egli aveva del suo lavoro narrativo, e vi preferiva quella più generica e meno fittizia di gente. «Un personaggio», scriveva in Morte nel pomeriggio, «è una caricatura. Se uno scrittore riesce a far vivere della gente, può darsi che non ci siano nel suo libro grandi personaggi, ma è possibile che il suo libro rimanga come un insieme, come un’entità, come un romanzo» (Ernest Hemingway, Morte nel pomeriggio, in Romanzi, vol. i, trad. it. di Fernanda Pivano, Mondadori, Milano 1992, p. 7).

Riflessioni come questa, esposte in lettere e interviste e messe in pratica nei suoi primi racconti e romanzi, nei quali appunto spiccava la sua predilezione per i dialoghi stringati ed essenziali, privi di contenuti che solo apparentemente si potrebbero definire significativi, come quelli di certa narrativa basata sul discutibile presupposto che la caratura di un testo sia misurabile a partire dalla quantità di cultura libresca in esso presente, avevano tutt’al più sollevato un sogghigno da parte della critica, che aveva definito il suo modo di scrivere «semplicemente stupido» (Cfr. John Updike, Hugging the Shore, The Ecco Press, Hopewell, N.J., 1994, p. 173). E in quanto ai suoi personaggi, poi, o alla gente che egli faceva agire nei suoi racconti, pugili finiti, toreri sconfitti, doppiogiochisti, prostitute, omosessuali, bevitori, drogati, direttori di varietà, brutali assassini, etc., anche in questo caso, non solo non avrebbe riscosso l’approvazione di alcuni colleghi scrittori, come ad esempio Aldous Huxley e Wyndham Lewis che l’avrebbero pesantemente criticato proprio per la tipologia umana descritta nei suoi testi – e a cui Hemingway avrebbe comunque ribattuto che «la prosa è architettura, non decorazione d’ambienti» (Ernest Hemingway, Morte nel pomeriggio, cit. p. 776); o come Virginia Woolf, che avrebbe definito il mondo di Hemingway «piccolo» e popolato di «gente volgare» e di «piccole catastrofi sordide» (Fernanda Pivano, Cronologia, in Ernest Hemingway, Tutti i racconti, Mondadori, Milano 1990); e non solo la critica avrebbe continuato a sminuirlo per gli stessi motivi, ma anche nell’ambiente famigliare (costituito da sorella e madre) non avrebbe trovato alcuna comprensione.

Poi, come si sa, a imporsi non sarebbero stati i suoi detrattori ma la sua narrativa, e nei decenni successivi, per gli stessi motivi per cui era stato criticato, non vi sarebbe stato scrittore più imitato di lui, e i suoi temi e storie come le sue avrebbero alimentato non solo buona parte della letteratura americana ma anche il cinema. Al punto che lui stesso ne sarebbe caduto vittima, se è vero, come ha sostenuto il critico Cyril Connolly, che «la tragedia di Hemingway come artista è che non ha avuto la versatilità di allontanarsi in tempo dai suoi imitatori» (Cyril Connolly, Enemies of Promise, Routledge and Kegan Paul, London, p. 66).

Ora, questa sua predilezione per un uso stringato e conciso della lingua, questo suo stile diretto e semplice – ma semplice solo in apparenza, in quanto frutto di una complessità ridotta ai minimi termini – trovano, o creano, una corrispondenza anche nel modo in cui la storia stessa viene concepita nei suoi sviluppi, e soprattutto con l’impiego di un espediente come quello dell’omissione, in virtù del quale il principale elemento tematico attorno a cui ruota l’intera vicenda del racconto viene tenuto nascosto, o adombrato, o, appunto, omesso, chiamando a una più attiva partecipazione il lettore il quale, nell’individuare ciò che è stato tolto di mezzo perviene a una comprensione del testo in maniera più creativa e meno passiva. Nella presente raccolta sono diversi i racconti in cui Hemingway fa uso di questa tecnica con eccellenti risultati. Solo per fare un paio d’esempi: nell’arcinoto Colline come elefanti bianchi, in cui appunto il vero soggetto del testo, ossia la richiesta di abortire fatta dal protagonista maschile alla sua partner durante la conversazione che occupa tutto lo spazio del racconto, non viene mai nominato; o in Cinquantamila dollari, dove la vera combine ordita alle spalle del pugile protagonista non è quella che ha richiesto la sua complicità, come noi lettori siamo indotti a pensare, ma quella che avrebbe prodotto il risultato opposto.

Hemingway avrebbe elaborato a posteriori questa sua strategia, chiamandola per l’appunto “teoria dell’omissione” e ne avrebbe fatto cenno esplicito in Festa mobile, raccontando gli eventi che avevano dato origine al suo racconto Fuori stagione (Out of Season, pubblicato dapprima in Three Stories and Ten Poems nel 1923 e poi nella raccolta In Our Time del 1925). Scrive Hemingway: «Era un racconto semplicissimo […] e avevo tolto il vero finale in cui il vecchio s’impiccava. Lo tolsi in base alla mia nuova teoria secondo la quale potevi omettere qualsiasi cosa se sapevi di ometterla e che la parte omessa avrebbe rafforzato il racconto e fatto sentire alla gente qualcosa in più di quel che capiva» (Ernest Hemingway, Festa mobile, trad. it. di Vincenzo Mantovani, Mondadori, Milano 1969, p. 128).

Questo procedimento permette a Hemingway di imprimere alla macrostruttura del racconto lo stesso effetto di irrobustimento che egli ottiene su ogni singola frase, dove la continua eliminazione di elementi ritenuti superflui, o comunque d’ingombro – operazione che a suo avviso doveva essere condotta tramite un fantasioso apparecchio da lui definito Shit Detector, ossia rilevatore di merda, di cui parecchi scrittori avrebbero dovuto fare uso (Cfr. Fernanda Pivano, Introduzione, in Ernest Hemingway, Tutti i racconti, cit., p. XXVI) – ha fra i suoi scopi in primo luogo anche quello di rendere le frasi più resistenti e, secondariamente, sottraendo alla lingua qualunque tentazione metaforica, quindi privando le frasi di qualunque intento o svolazzo poetico, di renderle anche più aderenti ai fatti o alle emozioni di cui dovevano essere veicolo espressivo o comunicativo. E questo perché, come sostiene Carlos Baker, biografo di Hemingway e anche studioso tra i più acuti della sua opera, «i fatti, visibili, udibili e tangibili, esposti crudamente, senza le sovrastrutture verbali che ne ostacolino la forza sorprendente, sono la materia prima della sua prosa» (Carlos Baker, Hemingway. Scrittore e artista, Guanda, Parma, 1954, p. 57).

Questa rigorosa autodisciplina stilistica, poi, che ha come suo ultimo scopo quello della semplicità e della chiarezza, oltre a produrre l’effetto economicamente sempre valido rappresentato dalla formula less is more (meno è di più), ha anche una implicazione morale che secondo Hemingway qualunque autore dovrebbe considerare, ossia quella di scrivere frasi vere, dal momento che la verità è l’ingrediente essenziale della prosa e, allo stesso tempo, il filo conduttore che sottende all’etica di uno scrittore, ossia il principio della sua coerenza. Ancora in Morte nel pomeriggio egli afferma infatti che «se uno scrive con sufficiente chiarezza, chiunque può. vedere se imbroglia. Se la sua mistificazione ha lo scopo di evitare una frase precisa, il che è molto diverso dall’infrangere le regole sintattiche o grammaticali per raggiungere un effetto che non si può ottenere diversamente, ci vuol più tempo a capire che lo scrittore è un imbroglione, e gli altri scrittori afflitti dalla sua stessa necessità lo lodano per difendere se stessi» (Ernest Hemingway, Morte nel pomeriggio, cit., p. 640). In altri termini, scrivere semplice implica dunque anche il fatto di non barare e di cercare piuttosto di «afferrare l’emozione della vita vera, non soltanto di rappresentarla ma di farla vivere sul serio, in modo che chi legga […] ne abbia veramente esperienza» (Ernest Hemingway, Lettere, cit., p. 102). E questo, come Hemingway scriveva alla sorella nel 1925, «non si può farlo senza metterci il brutto e il cattivo oltre che il bello. Perché se è tutto bello non si può credere che sia vero. Le cose non stanno così. È solo mostrando entrambi i lati […] che si può scrivere come voglio io».

Ora, a prescindere dalle varie immagini che Hemingway ha dato di sé, da quella dello scrittore che continuamente dà prova del proprio coraggio ed è sempre in prima linea, sia che si tratti di una guerra o di un safari, purché in ballo ci siano emozioni forti; a quella dell’artista bevitore che non finisce mai sotto il tavolo nonostante l’enorme quantità di alcolici ingurgitati; a quella del macho che tradisce mogli e amici per poi cercare di redimersi recuperandoli in extremis con parole affettuose in un libro postumo (Festa mobile); e qualunque sia l’idea che il lettore si è fatto di lui, non si può dire che egli non abbia realizzato ciò che si era proposto e non l’abbia fatto con la scrupolosità di un vero, onesto e semplice artigiano.

Del resto, la voce che si sente dietro i suoi testi, e in particolar modo dietro ai racconti, è una voce che ci coinvolge immediatamente fin dalle prime battute e non tanto perché appartiene a uno scrittore che sa il fatto suo, ma perché è una voce umana. Basti pensare all’inizio di In un altro paese, dove in poche righe Hemingway dà un quadro inedito della città di Milano ai tempi della Prima guerra mondiale e ci coinvolge in una particolare situazione emotiva con brevi e rapidi tocchi descrittivi che agiscono sui sensi al punto da trasmettere le stesse sensazioni di freddo e di felice noncuranza avvertite dal narratore nell’attraversare le strade della città; o al bellissimo, conclusivo, E qui ora mi stendo, in cui allo stesso modo il lettore è fin da subito partecipe di ciò che accade all’insonne soldato che narra e che nel silenzio della notte non fa che ascoltare il ruminare dei bachi da seta attaccati alle foglie di gelso presenti nella sua stanza, atterrito dall’idea che l’anima possa lasciare il suo corpo se lui dovesse addormentarsi.

Questo effetto che la scrittura di Hemingway produce sul lettore è naturalmente frutto di un lavoro coscienzioso e consapevole che si deposita sulla pagina piano piano, senza scossoni o accelerazioni improvvise dovute a lampi d’ispirazione. Hemingway non è uno scrittore che si abbandona a un flusso incontrollato di parole in preda a un’estasi verbale, come succedeva a Thomas Wolfe, l’altro pupillo del suo editor Maxwell Perkins, che proprio per questa sua vena torrenziale Hemingway sbeffeggiava; e nemmeno si perdeva in lunghe frasi chilometriche che solo a tratti venivano illuminate da lampi di genialità, com’erano quelle del suo vero contendente William Faulkner, che Hemingway si sentiva in obbligo di ossequiare in pubblico ma a cui in privato tirava qualche stilettata.

Il suo modo di procedere è lento e ogni frase calcolata, soppesata, concreta come se fossa scolpita nel marmo, e soprattutto concepita tenendo presente il fatto che non dovesse appagare il proprio narcisismo d’autore ma risultare di grande attrattiva per il lettore, col quale era assolutamente necessario entrare in rapporto di empatia. Era questa infatti la vera difficoltà da superare, secondo Hemingway, la vera sfida che uno scrittore doveva affrontare. «Da giovane, quando cominci a scrivere», diceva in un’intervista, «non fallisci mai. Pensi che sia bello e ti diverti molto. Pensi che sia facile scrivere e la cosa ti dà grande soddisfazione, ma è perché stai pensando a te stesso, non al lettore. Lui, il lettore, non è che si diverta granché. Più avanti negli anni, quando avrai imparato a scrivere per il lettore, vedrai che non sarà più così facile scrivere. Anzi, l’unica cosa che ricorderai di qualunque cosa tu abbia scritto è quanto sia stato difficile scriverla» (Bruccoli, op. cit., p. 145). Secondo Carlos Baker, Hemingway ottiene il risultato finale, appunto quello di entrare nella testa del lettore, attraverso il lavoro congiunto di tre strumenti estetici: il senso del luogo, il senso del fatto, il senso della scena. Il primo ha a che fare con l’abilità di cogliere con occhio da artista e trasferire sulla pagina quegli aspetti di un luogo che ne fanno proprio quel luogo. Il secondo riguarda la capacità di riprodurre in parole l’accadimento di fatti, di cui la narrativa, come s’è accennato in precedenza, non può fare a meno. E il terzo rappresenta la fusione fantastica dei primi due ed è quello che serve a colmare il vuoto drammatico che altrimenti si verrebbe a creare.

È evidente, dunque, stando a queste considerazioni, che i racconti di Uomini senza donne, ma in generale tutti i racconti di Hemingway, rappresentano una perfetta realizzazione dei presupposti estetici da cui traggono origine, essendo tutti costruiti in funzione della loro espressione. Essi inoltre si sviluppano in osservanza anche di un altro principio, di non facile esecuzione, ossia quello secondo cui nella scelta tra le due strategie narrative basate sul “mostrare” e sul “dire”, è senz’altro più utile assecondare la prima, se il fine è quello di dare una maggiore efficacia e una maggiore incisività al testo. E difatti tutto è sempre visibile in Hemingway e non vi è mai una parola che abbia a che fare con l’interiorità o rimandi a qualche astrazione. I fatti, i luoghi e i personaggi descritti colpiscono per la loro concretezza e rimangono stagliati nella memoria anche a distanza di tempo. Basti pensare alla descrizione dell’arena e dello strenuo combattimento di Manuel Garcia col toro che non cede mai; o all’atmosfera creata intorno alla fattoria in cui si allena il pugile Jack Brennan, con le sue tinte da idillio campestre mentre alle spalle del protagonista viene ordita una trama che potrebbe causare la sua rovina; o, ancora, l’ambiente della taverna in cui i tre soldati romani si trovano a bere nella serata di quello che sarebbe poi diventato il Venerdì Santo, dopo che hanno crocifisso Gesù e ne parlano proprio come se avessero appena svolto un lavoro di routine.

Ma nonostante appunto Hemingway si prenda ben cura di evitare qualunque parola che possa anche solo lontanamente essere associata alla sfera dell’interiorità o alla componente psicologica, i suoi personaggi, che spesso falliscono, o perdono la sfida che hanno ingaggiato, qualunque essa sia, o evitano per un nonnulla il crollo finale, paiono tutti accomunati da una solitudine che pian piano li separa dal contesto degli altri. E questo distacco, motivato a volte dalla volontà che essi esprimono di rimanere fedeli alla verità da cui sono mossi o di cui sono in cerca, o dal fatto che i valori in cui hanno creduto si sono rivelati illusori o sono stati interpretati male, è anche il tratto d’unione che collega Hemingway ai grandi maestri ottocenteschi del racconto americano, da Poe a Hawthorne, da Melville a London.

In più, nel caso di questi racconti in particolare, ad accentuare la solitudine dei personaggi, come già il titolo suggerisce esplicitamente, è anche l’assenza di figure femminili al loro fianco; un’assenza che, se da un lato sottolinea l’importanza delle donne per il vuoto affettivo che esse creano in ognuno di loro, dall’altro munisce i vari personaggi di un velato alone di eroismo che a Hemingway sicuramente non dispiaceva, anche perché, come aveva giustamente osservato Leslie Fiedler, era proprio parlando di uomini soli che Hemingway si trovava maggiormente a proprio agio (Leslie Fiedler, Amore e morte nel romanzo americano, trad. it. di Valentina Poggi e Carlo Izzo, Longanesi, Milano 1960, p.325).

E questo spiega anche il motivo per cui il titolo della raccolta non avrebbe potuto essere diverso, sebbene la sua scelta non sia stata immediata. I racconti erano stati scritti nell’arco di cinque anni: alcuni pubblicati su riviste importanti come «Scribner’s Magazine» e altri, come L’invitto e Idillio alpino, rifiutati perché ritenuti «troppo forti» (Fernanda Pivano, Cronologia, in Ernest Hemingway, Tutti i racconti, cit., p. 20). Dopo un veloce tour de force durante il quale, a Madrid, aveva scritto, uno di seguito all’altro, I killer, Oggi è venerdì e Dieci indiani, portando a termine la raccolta, trattandosi ora di trovarvi un titolo, Hemingway aveva dapprima consultato la Bibbia ma solo per scoprire quanto fosse già stata saccheggiata da altri (in particolare da Kipling), e così alla fine aveva inventato Uomini senza donne, sperando, come avrebbe scritto a Scott Fitzgerald, che le vendite sarebbero state alte tra i frati (Ernest Hemingway, Lettere, cit., p. 180).

Impossibile sapere se le cose siano poi andate così, ma quel che è certo è che il libro ha sicuramente riservato la sua collocazione fra le opere più importanti di Hemingway, essendo composto da una serie di racconti memorabili, ognuno con una sua qualità particolare che lo differenzia dagli altri, anche se a spiccare su tutti, forse proprio perché Hemingway vi aveva riversato la parte migliore di sé, sono quelli in cui il protagonista è il personaggio di Nick Adams, ossia I killer, Dieci Indiani e E qui ora mi stendo. E in particolare, fra questi, I killer, un racconto straordinario in cui è già possibile intravvedere una progenie di storie analoghe che si sarebbero rincorse tra letteratura e cinema per tutto il Novecento con piccole variazioni fra l’una e l’altra, arrivando fino a Tarantino e oltre. E non è un caso che sia stato proprio su questo testo che il grande regista russo Andrej Tarkovskij ha girato il suo primo film per il corso di regia, mentre era ancora studente all’Università di Mosca, nel 1956, poco dopo che, nello stesso anno, erano stati tradotti i racconti di Hemingway in Russia. E non è un caso nemmeno che tutti i racconti con protagonista Nick Adams siano stati raccolti in un volume unico, uscito postumo, forse proprio perché tutti insieme rappresentano la vera intima autobiografia dell’autore o più in generale di quella parte della vita in cui si cresce e si è giovani e inesperti, e tutt’a un tratto ci si trova a dover fare i conti con esperienze formative ma anche traumatizzanti come l’amore, il tradimento, la paura, la violenza.

E forse erano proprio queste esperienze che sognava un giorno di raccontare lui stesso, Nick, quando, con grande preveggenza, scriveva: «Gli sarebbe piaciuto sapere scrivere sempre così. Forse un giorno ci sarebbe riuscito. Voleva diventare un grande scrittore. Era assolutamente sicuro di arrivarci. Lo sapeva per una quantità di ragioni. Ci sarebbe riuscito contro tutto. Era duro, però» (Ernest Hemingway, I racconti di Nick Adams, trad. it. di Giuseppe Trevisani, Mondadori, Milano 1976, p. 267).